Parents

- Paul Testard du Cosquer (1790 - 1851), aspirant de marine sous le 1er Empire, prisonnier en Angleterre de 1810 à 1814 (prise de la frégate corsaire l'Éléonore)

- Émilie de Saint-Pezran (1800 - 1879), rentière

Family

- Married on May 29, 1877 in Lesneven, with Marie Collin (1844 - 1929), propriétaire demeurant à Lesneven, issuing

Dwellings

- Guangzhou (in garrison 1858 - 1860)

- Saint-Denis, Division navale de la côte orientale d'Afrique (in garrison 1861 - 1864)

- Ho Chi Minh City, Saïgon (in garrison 1868 - 1870, in garrison 1875 - 1877)

- Le Kremlin-Bicêtre, Fort de Bicêtre (in garrison 1870 - 1871)

- Fort de Montrouge (in garrison 1871)

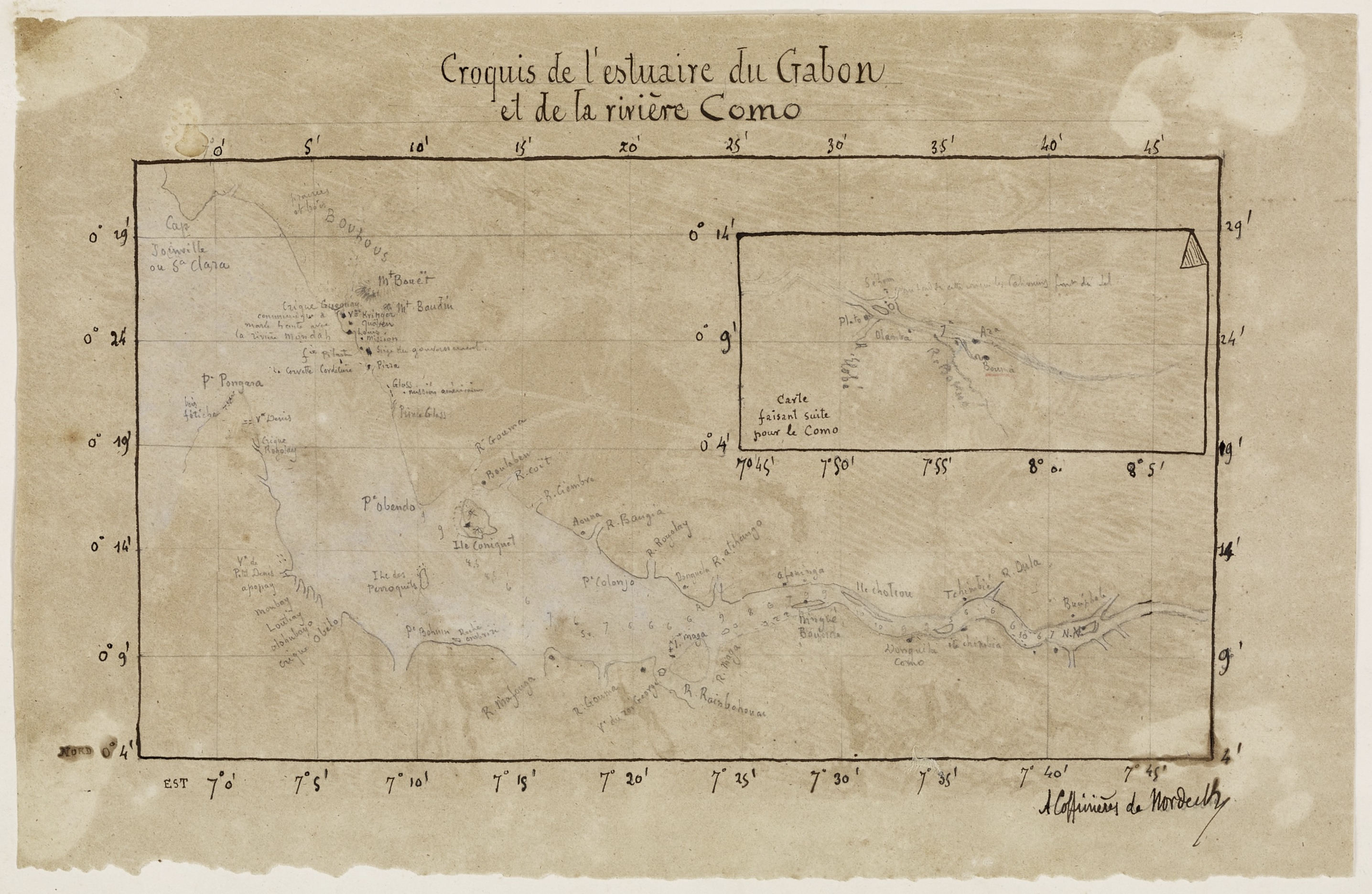

- Libreville, Station locale française du Gabon (in garrison 1872 - 1873)

- Brignogan-Plages, Ker Tréas (secondary residence and ownership 1872 - 1929)

- Lesneven (primary residence and ownership 1877 - 1929)

Occupations

- lieutenant de vaisseau- Siège de Paris, défense des forts de Bicêtre et de Montrouge (1870) - Gabon (1872) - Cochinchine (1875) (1869 - 1877)

- aspirant de marine- Océan Indien (1861). Enseigne de vaisseau - Nouvelle-Calédonie et Tahiti (1865) - Cochinchine (1868) (1861 - 1869)

- volontaire de la marine - Guerre de Crimée, prise du Fort de Bomarsund (1854) - Canada (1855) - Mer de Chine, capture de pirates et prise de Canton (1857) (1854 - 1861)

Distinctions

- médaille militaire (1858)

- chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur (1875)

- ordre royal du Cambodge (1869)

Links

- Witness at the marriage of Louis Fauque (1847 - ) and Alphonsine Collin (1846 - 1902)

- Witness to the death of Julie Comdamain (1818 - 1886)

Notes

Bomarsund

Paul s'engage le 22 mai 1854 comme volontaire de seconde classe sur la corvette à roue Le Laborieux. Il n'y reste pas longtemps puisque le lendemain on l'envoie sur le vaisseau Le Saint Louis, un vaisseau tout récemment armé stationné en rade de Brest où il ne reste que 8 jours. Il rejoint alors le 1er juin le navire de transport de troupes à voile La Licorne, envoyé dans le cadre de la guerre franco-anglaise contre la Russie pour participer à l'opération de la Baltique. Cette expédition militaire est conçue comme une action de diversion du théâtre principal qui se trouve en mer Noire. Elle vise initialement à s'attaquer aux défenses de Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe. Au cours des mois de mars et d'avril 1854, l'escadre française de la Baltique est formée à l'Arsenal de Brest sous le commandement du vice-amiral Parseval-Deschênes. Cette escadre met 50 jours pour atteindre l'embouchure du golfe de Finlande. À la fin juin, les navires britanniques et français font une reconnaissance vers Kronstadt sans parvenir à engager le combat avec la Flotte de la Baltique russe. Les chefs de l'expédition décident alors de la mener vers les îles Åland protégées par l'imposante forteresse de Bomarsund qui, bien qu'inachevée, ne peut pas être vaincue par les forces navales seules. Le 10 juillet, Paul change de batiment et passe sur le Darien, une frégate de transport de troupes à roue commandée par le baron Didelot appartenant à la même escadre. À la fin du mois juillet, une flotte britannique de 25 navires vient entourer la forteresse en attendant l'arrivée des troupes françaises de débarquement. Le contingent français débarque dans l'île le 8 aout.

Le 15 août à 11 heures, les bâtiments français le Trident, le Duperré, le Phlégéton, le Darien et l'Asmodée, ainsi que 8 bâtiments anglais commencent un pilonnage lent, mais précis, à très longue portée de la façade extérieure et de la toiture de l'édifice. L'amiral Parseval-Deschênes se rend successivement à bord de chacun des vaisseaux pour stimuler l'ardeur des bâtiments engagés au feu. Le feu continue toute la journée durant. Au soir, la toiture du fort effondrée en plusieurs points et les brèches dans les murailles, montraient la puissance de l'artillerie des vaisseaux, même sur des murs de granit.

Le lendemain, dès la pointe du jour, le feu recommence du côté de la terre avec une énergie nouvelle. Les mortiers causent des ravages terribles dans la place et déciment la garnison. Bien qu'il soit à l'agonie depuis les tirs de la veille, l'ennemi réplique vigoureusement. De leur côté, les bâtiments des escadres étaient revenus devant la forteresse et renouvellent les désastres du jour précédent. Vers midi, le feu était dans toute son intensité, lorsque, du côté de la mer, un pavillon parlementaire flotta pendant quelques instants à une embrasure, puis disparu tout d'un coup et reparut peu de temps après.

Immédiatement, au grand mât des vaisseaux amiraux, est levé le signal de : Cesser le feu, qui continue néanmoins du côté terre, d'où il est impossible d'apercevoir le pavillon de la forteresse. Bomarsund se rend le 16 août 1854.

La place de Bomarsund, avec les trois tours qui en formaient les avant postes contenaient une garnison de 2400 hommes. Elle était armée de 180 pièces de canons et munie d'approvisionnements considérables. Au soir, les prisonniers quittèrent le fort en ordre de bataille pour être embarqués sur les bâtiments anglais. Ce fut un spectacle triste et grave. Quand le général russe, accompagné de son état major, monta à bord du Tilsitt, vaisseau français devant le conduire en France, les troupes lui rendirent les honneurs militaires dûs à son rang, ce qui ému au larmes le vieil homme qui remercia l'amiral.

La prise de Bomarsund n'était pas seulement un échec matériel considérable pour les Russes, elle avait aussi une portée politique incontestable. Dans la pensée du Tsar Nicolas 1er, Bomarsund était indubitablement destinée à devenir une place de guerre et un arsenal maritime de haute importance.

La forteresse ne présentant pas d'intérêt pour les forces britanniques et françaises, il est décidé de la démolir avec les explosifs qui se trouvent sur place. La 2 septembre à 7 heures du soir, tandis que les troupes à terres s'étaient retirées dans les collines alentours et que les marins avaient rejoints leurs bâtiments en mer, une immense détonation se fait entendre, suivie de plusieurs explosions successives. Cette destruction du fort, dont les magnifiques travaux avaient coûté tant de temps et de millions, est un rude coup porté dans la Baltique à l'influence de la Russie.

Pendant les jours qui s'étaient écoulés depuis la prise de Bomarsund, les opérations relatives au rembarquement des troupes s'étaient faites avec activité, car la saison déjà avancée, et quelques coups de vents qui s'étaient déjà déclarés, faisaient craindre de réelles difficultés de navigation. Pour éviter les dangers de la navigation en escadre, les bâtiments français rentrent en France seuls ou par petits groupes. Le Darien, un des deux seuls navires à vapeur de l'escadre, est chargé de remorquer l'Inflexible, endommagé pendant les combats. Il est escorté par l'Austerlitz et La Reine-Hortense. Sur le retour, une épidémie de choléra se propagera parmi les troupes de débarquement et les escadres. Elle causera plus de victimes que les combats.

Paul, bien que simple novice, se fait remarquer pour ses capacités. Le 11 octobre 1854, le capitaine de vaisseau Didelot, commandant le Darien, écrira une note sur lui à destination du ministère de la Marine : « Conduite, moralité, santé très bonnes. C'est de tous les jeunes volontaires de seconde classe celui qui promet le plus. Intelligent et de bonne volonté, tenue convenable, paraît avoir de l'aptitude au métier. »

Le 1er décembre 1854, Paul rejoint le vaisseau Duquesne. L'escadre est revenue à Brest et sur les côtes françaises, attendant que les conditions climatiques lui permettent à nouveau de remonter dans la Baltique. Les alliés ont pour projet de détruire les forteresses de Sveaborg et de Kronstadt aux portes de Saint-Petersbourg. Quelques jours avant le départ, Paul est envoyé sur la frégate Isis qui s'apprête à rejoindre elle aussi la Baltique en qualité de navire hôpital. Peut-être Paul est il malade ? Il ne restera que 3 jours sur l'Isis et ne partira pas dans la Baltique.

Canada

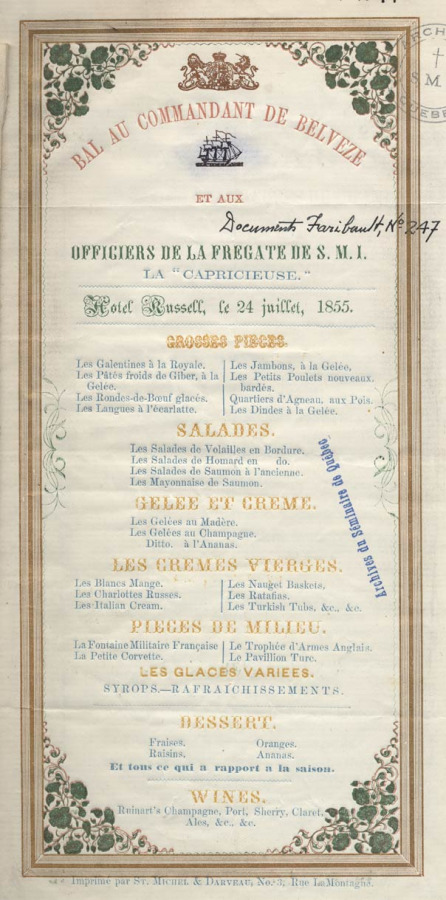

On l'envoie alors le 27 avril 1855 sur la Capricieuse, corvette de 32 canons, qui revient d'une mission scientifique de plusieurs années en Chine, dans le Pacifique et dans l'Océan Indien. La Capricieuse est envoyée à la fin du printemps par le gouvernement impérial au Canada, pour une mission diplomatique. Elle rejoint Sydney, en Nouvelle-Ecosse, un port situé sur l'île du Cap-Breton à l'Est du Canada. Elle est alors sous le commandement du capitaine de vaisseau Paul-Henri Belvèze qui commande la division navale de Terre-Neuve. Au cours des dernières années, Belvèze, qui était chargé de la surveillance des opérations des pêcheurs français, avait remarqué qu'un grand nombre de navires européens amenaient par le Saint-Laurent des marchandises au Canada et en repartaient chargés de bois. Il avait vu là une possibilité pour la force navale française de s'approvisionner en bois peu coûteux et en charbon de la Nouvelle-Ecosse, ainsi que l'opportunité pour la marine marchande de pénétrer sur un marché ouvert à tous les pays sans restriction. Il était parvenu à convaincre le gouvernement impérial de le suivre mais, pour ne pas entraîner de tensions diplomatiques avec son nouvel allié, Napoléon III avait tenu à ce que cette mission soit essentiellement commerciale et non politique. Les relations avec l'Angleterre étaient alors au plus haut car les deux nations avaient compris qu'ils ne pourraient contrer l'expansion russe que s'ils acceptaient de se battre côte à côte. Napoléon III et l'impératrice Eugénie revenaient d'une visite officielle à Londres où on leur avait réservé une grande réception au Crystal Palace. A l'été, c'est au tour de la reine Victoria, accompagnée du jeune prince Albert, de rendre visite à son tour aux Français, qui l'accueillent au Palais de l'Industrie. On choisit donc de ne pas prévenir le gouvernement britannique, pour éviter que cette mission ne prenne un caractère trop solennel, et l'on envoie Belvèze, un simple capitaine, dans le Saint-Laurent. Il faut que ce voyage apparaisse aux yeux des anglais et des canadiens comme une initiative locale.

La Capricieuse partit donc de Sydney le 5 juillet 1855. Bien qu'il n'en ait pas passé l'examen, Paul, excellent marin, y sert en qualité d'aspirant auxiliaire, et Belvèze le compte dans son rapport parmi les membres de son état major. Il découvre le golfe du Saint-Laurent et les côtes abruptes, inhabitées et inhospitalières de la grande île d'Anticosti. Puis, à partir de Gaspé, Paul voit apparaître les premières cultures, et enfin des maisons, des granges, des villages de plus en plus nombreux, qui donnent à ce pays un aspect ravissant.

L'arrivée de la Capricieuse était connue d'avance et partout les populations accouraient à la côte la saluant de ses hourras, et de salves de mousquerie. Le long de la magnifique île Orléans, malgré une pluie battante, les habitants, tous d'origine française saluaient de l'intérieur des maisons, ou bravaient le mauvais temps en courant le long du rivage pour suivre plus longtemps le mouvement de la corvette. La Capricieuse arrive à Québec le 13 juillet, sous une pluie battante. L'équipage est accueilli par une grande foule sur les quais et par le maire de la ville. S'en suiveront pendant tout l'été d'une succession d'invitations, d'inaugurations, de réceptions et de bals donnés pour le capitaine Belvèze et les officiers de la Capricieuse dans toutes les villes où ils passeront: Québec, Trois-Rivières, Montréal, Kingston, Toronto, Ottawa, etc.

Une lettre du capitaine Belvèze adressée à un ami résume en quelques mots le séjour des marins de la Capricieuse au Canada, dont il semble parfaitement satisfait : « Sydney, le 29 août 1855. [...] J'arrive du Canada où j'ai fait la course la plus mirobolante qui puisse être racontée. Figurez-vous le pavillon de la France reparaissant après cent ans d'absence dans notre ancienne colonie et y retrouvant endormi au fond des cœurs le souvenir et l'amour de la vieille mère-patrie, et l'explosion de ce sentiment éclatant partout, même parmi les populations anglaises, lesquelles, grâce à l'alliance, ont du célébrer elles aussi, par de frénétiques hourras, l'arrivée du représentant du puissant allié de leur gracieuse souveraine (c'est ainsi qu'ils s'expriment à l'endroit de votre humble ami). Aussi ai-je fait à travers 800 lieues de fleuves, de lacs, de chemins de fer un voyage princier, passant sous je ne sais combien d'arcs-de-triomphe, trouvant la nuit et le jour la population, les municipalités m'attendant à l'entrée des villes une adresse à la main, et moi, pauvre hère, obligé de répondre à tout cela par de beaux et bons discours qu'il fallait plus tard paraphraser à merci dans des banquets, des toasts, etc. etc. Quelle dépense exorbitante d'éloquence j'ai faite dans ces trois semaines ! ! ! Une vingtaine d'adresses à répondre, plus de cinquante speech à prononcer, l'un d'eux sur le Champ-de-Mars, devant 10,000 personnes, monté sur une voiture, [...]et le tout avec accompagnement de canons, feux d'artifice, etc. Si je ne suis pas mort d'indigestion, j'aurais dû mourir de vanité ; heureusement que mon estomac et mon bon sens m'ont défendu de l'un et de l'autre trépas. [...] Je suis allé de Québec aux chutes du Niagara, en suivant toujours les voies de navigation; j'en suis revenu par le fleuve en descendant les rapides, merveilleux spectacle dont on n'aura jamais l'idée en Europe. J'ai même descendu un des grands rapides du Saint-Maurice dans un canot d'écorce comme un Iroquois. Il faudrait un livre pour vous dire les détails de cette course merveilleuse et j'ai là de quoi vous raconter pendant bien des soirées. [...] Au point de vue politique et commercial j'ai eu un succès inespéré et je reviens de ce pays où toujours les antagonismes se touchent, sans avoir indisposé personne, chose dont la difficulté était telle que personne n'en croyait la solution possible. »

Les poètes canadiens Octave Crémazie et Louis-Honoré Fréchette écriront des poèmes sur le passage de la Capricieuse. Ces quelques vers témoignent de l'émotion profonde qu'on ressentit les québécois, qui quelque part se sentaient abandonnés par la France depuis un siècle, en voyant arriver le vaisseau français.

Le chant du vieux soldat canadien (extrait), Octave Crémazie

Au sommet de nos murs, voyez dans la nue

Son noble pavillon dérouler sa splendeur ?

Ah! Ce jour glorieux où les français, nos frères,

Son venus, pour nous voir, du pays de nos pères,

Sera le plus aimé de nos jours de bonheur...

La légende d'un peuple, la Capricieuse, Louis-Honoré Fréchette

Je ne suis pas très vieux ; pourtant j’ai souvenance

Du jour où notre fleuve, après un siècle entier,

Pour la première fois vit un vaisseau de France

Mirer dans ses flots clairs son étendard altier.

Ce jour-là, de nos bords ― bonheur trop éphémère ―

Montait un cri de joie immense et triomphant :

C’était l’enfant perdu qui retrouvait sa mère ;

C’était la mère en pleurs embrassant son enfant !

La France nous avait laissés grandir loin d’elle,

Nous léguant son nom seul avec son souvenir ;

Et le pauvre orphelin, à tous les deux fidèle,

N’avait su, dans son cœur, qu’absoudre et que bénir.

Il avait tout gardé, ses antiques franchises,

Et son culte et sa langue, et ― peuple adolescent ―

Montrait avec orgueil ses libertés conquises,

A coté de ses droits scellés avec son sang.

Ce beau jour fut pour nous presque la délivrance ;

L’embrassement fut long ; on pleurait à genoux ;

Car, si nous étions fiers de notre belle France,

Notre France, elle aussi, pouvait l’être de nous !

Saintes émotions ! ― quand villes et banlieues

Illuminaient leurs tours, pavoisaient leurs maisons,

Au loin, sur un rayon de plus de trente lieues,

On voyait accourir, de tous les horizons,

Des vieillards, des enfants et des femmes timides,

Qui, sac au dos, à pied sur les chemins rugueux,

Venaient, en essuyant leurs paupières humides,

Revoir flotter au vent le drapeau des aïeux.

Nos poètes chantaient la France revenue ;

Et le père, à l’enfant qu’étonnait tout cela,

Disait : ― Ce pavillon qui brille dans la nue,

― Incline-toi, mon fils ! ― c’est à nous celui-là !

Et, lorsque la frégate avec la forteresse

Échangeaient des saluts de leurs tonnantes voix,

Tous ces cœurs délirants tressaillaient d’allégresse

En croyant retrouver les échos d’autrefois.

Oh ! c’est que ce vaisseau, c’était la France même

― Aigle immense un instant repliant son essor ―

Qui revenait à nous, disant : ― J’aime qui m’aime ;

Vous êtes mes enfants, et je vous aime encor !

Elle nous l’a prouvé ; ni la Capricieuse

Ni ces nobles marins n’ont revu nos clochers ;

Mais la France, depuis, fut pour nous soucieuse,

Et son cœur et sa main nous ont toujours cherchés.

Et nous, quand elle allait, au fronton de l’histoire,

Inscrire avec son sang quelque éclatant succès,

Nous sonnions triomphants nos clairons de victoire,

Car c’étaient nos soldats que les soldats français.

Et puis, quand le malheur vint fondre sur ses armes,

Quand le noble vaisseau sombra sur un écueil,

La France plus que nous n’a pas versé de larmes ;

La France mieux que nous n’a point porté le deuil !

Salut donc à vous tous, ô Français, ô nos frères !

Nous vous serrons la main avec un doux émoi

Nos rives ne sont plus à la France étrangères ;

Et qui vient de chez elle est parmi nous chez soi

Le 25 août 1855, La Capricieuse dit un dernier adieu au Canada et rejoint Terre-Neuve, puis Toulon. L'espace de quelques semaines, le canada britannique était redevenu la Nouvelle-France.

Négociations de Tourane

Le 16 janvier 1856, la Capricieuse appareille de Toulon pour voyage d'un an à destination de la Chine, sous les ordres du capitaine Collier. Elle part renforcer l'escadre de l'amiral Rigault de Genouilly car la France, occupée depuis par la guerre de Crimée depuis deux ans, a négligé l'Extrême Orient.

La Capricieuse rejoint Teneriffe aux Canaries, touche la côte du Brésil, atteint Rio de Janeiro le 6 mars, traverse de nouveau l'Altlantique, par le sud cette fois, pour arriver le 22 avril à Simon’s bay, à l'extrême sud de l'Afrique. Elle y reste 10 jours puis se rend dans l'Océan Indien et gagne l'Indonésie. Le 9 juin, elle franchit le détroit de la Sonde, entre Sumatra de Java, pénètre dans la mer de Java, remonte vers le nord et traverse le 12 juin le détroit de Banca. La Capricieuse mouille le 15 juin à Singapour. Elle appareille le 29 du mois pour le golfe du Siam, près de Bangkok, où elle passera l'été. A l'automne, le 21 septembre, elle part explorer les côtes du Cambodge jusqu’au 7 octobre.

La Capricieuse remonte ensuite vers Tourane, port de la capitale impériale de l'Annam, dans l'actuel Vietnam, où l’attend la corvette à roues le Catinat, commandée par le capitaine Lelieur qui était lui même sous les ordres du capitaine Collier. Ce dernier avait chargé Lelieur de porter des lettres et des présents, à l'empereur Tu-Duc en attendant l’arrivée de Charles de Montigny, plénipotentiaire chargé d’une mission diplomatique. A son arrivée, on refuse de le recevoir. L’attitude de l’empereur d’Annam à l’égard des Occidentaux s’était alors considérablement durcie, allant jusqu’à interdire formellement tout contact avec eux. En butte à la mauvaise volonté des mandarins, et à des mouvements suspects des troupes annamites, le commandant du Catinat avait fait bombarder les forts de Tourane, afin d’obtenir que les lettres soient portées à Hué et que l’on ravitaille son navire. Lelieur avait de loin outrepassé les ordres de son supérieur. Montigny ne paraissant pas, et la Capricieuse, retardé par un typhon dans l'archipel des Paracels, n'arrivant pas, le navire français était repartit pour Hongkong. Cette décision avait été interprètée comme un aveu de faiblesse par l'empereur Tu Duc. La Capricieuse arrive le 24 octobre à Tourane, quelques jours après le départ du Catinat. Le commandant Collier entame alors les négociations, en l’absence de Montigny. Au nom du gouvernement français, il demande la liberté de commerce, la résidence d’un consul à Hué, le droit d’établir un comptoir à Tourane (droit accordé autrefois par Gia Long), et la liberté religieuse pour les missionnaires et les chrétiens. Alors même que se déroulent ces pourparlers, Tu Duc met ses armées sur le pied de guerre. Le 1er janvier 1857, officiellement toujours novice volontaire, Paul est nommé par le capitaine Collier Aspirant volontaire de 1ère classe, grade inscrit dans son registre militaire mais qui n'est pas enregistré officiellement au ministère de la Marine. La Capricieuse est ralliée le 23 janvier par l'aviso Marceau avec Montigny à son bord mais, les négociations n'aboutissant pas, la Capricieuse lève l’ancre le 7 février, suivie du Marceau le 13, et regagne Macao et Hongkong.

Le missionnaire Louvet, présent à Tourane lors du séjour de la Capricieuse racontera cet épisode dans son ouvrage « La mission de Cochinchine occidentale » :

« Un mois après le départ du Catinat, la corvette la Capricieuse arriva à son tour à Tourane. On reprit les négociations, mais M. de Montigny n'étant pas encore là, on ne pouvait traiter sérieusement; toujours même imprévoyance de notre côté, même perfidie de la part des Annamites. Le capitaine Collier fut invité avec son équipage à un grand festin; bien leur prit de n'y pas toucher, les mets étaient empoisonnés. Pendant que nous perdions le temps en négociations stériles, le roi concentrait ses meilleures troupes sur Tourane; des batteries s'élevaient de chaque côté de la rivière de Huê; des barrages en coupaient le cours, tout se préparait pour une résistance acharnée.

Que faisait pendant ce temps le plénipotentiaire français, M. de Montigny, que l'on attendait à Tourane depuis plusieurs mois et dont l'absence compromettait tout le succès des négociations ?... Ce long retard ne pouvait lui être imputé.

En sortant de Siam, un de ces typhons, si fréquents dans les mers de Chine, l'avait forcé de relâcher à Syngapore. De là, il s'était rendu à Bornéo, puis à Manille, d'où il était enfin parti pour la Cochinchine. Le 23 janvier 1857, il arriva en rade de Tourane, sur un petit vapeur, remorqué par une jonque chinoise. Il était trop tard, depuis quatre mois le Catinat et la Capricieuse étaient repartis successivement pour Hong-kong, et le roi d'Annam, ravenu de sa première frayeur, avait eu le temps d'organiser la défense, afin de résister à outrance à ces Barbares d'Occident, qui n'étaient pas, après tout, si terribles, puisqu'ils ne savaient pas même combiner une expédition, et qu'ils arrivaient les uns après les autres, au lieu de concentrer toutes leurs forces et de frapper un coup. Après quelques essais de négociations qui ne pouvaient aboutir, le plénipotentiaire français n'ayant ni vaisseaux, ni soldats pour appuyer ses demandes, M. de Montigny fut forcé, à son tour, de quitter Tourane et de se réfugier à Hong-kong (13 février 1857).

Mais avant de partir, il eut, dans sa générosité chevaleresque, la pensée d'écrire à Tu-duc, pour lui recommander les chrétiens et les missionnaires, le menaçant de la colère de la France, s'il osait encore les persécuter. Malheureusement M. de Montigay n'avait rien pour appuyer sa démarche, et ses menaces, devant être sans effet, ne pouvaient qu'aggraver la situation. C'est ce qui arriva. En voyant l'intérêt que le plénipotentiaire portait aux chrétiens, le roi en conclut que c'étaient eux qui l'avaient appelé. Dès lors, la persécution cessa d'être une guerre purement religieuse pour devenir un intérêt national. Ce fut une lutte à mort, sans trêve, sans merci et l'Eglise d'Annam eût été infailliblement noyée dans le sang de ses enfants, si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait abrégé les jours d'épreuve. Hélas ! ils ne durèrent encore que trop !

Cette guerre d'extermination commença immédiatement après le départ de M. de Montigny. Cachés au fond des retraites les plus obscures, les vicaires apostoliques, chefs infortunés de ces malheureuses Eglises, apprenaient coup sur coup les nouvelles les plus désastreuses, et, comme au patriarche des anciens jours, chaque courrier qui parvenait jusqu'à eux, leur apportait l'annonce d'un nouveau désastre: pillage des églises et des établissements de la mission, sac et destruction des plus belles chrétientés, arrestation et martyre de leurs prêtres, emprisonnement des catéchistes et des notables, dispersion générale enfin des chrétiens placés sous la surveillance des villages païens, les hommes, les femmes, les enfants séparés violemment et bannis au loin. Le 21 mai 1857, Mgr Diaz, dominicain espagnol, vicaire apostolique du Tong-king central, tombait aux mains des satellites. Un aviso à vapeur, envoyé au Tong-king pour le protéger, ne fit qu'accélérer sa perte, en redoublant la rage des persécuteurs. Le 20 juillet, il était décapité, et, pour bien montrer à l'Europe civilisée le cas que l'on faisait de ses recommandations et de ses menaces, un an après, le 28 juillet 1858, Mgr Melchior Garcia, son successeur, était coupé en morceaux et sa tête était fendue en quatre.

C'en était trop. Mgr Pellerin, vicaire apostolique de la Cochinchine septentrionale, avait pu, au mois d'octobre 1856, se réfugier sur la corvette la Capricieuse, pendant qu'elle était en rade de Tourane. A la vue de l'orage effroyable qui se déchaînait sur l'Église annamite, il crut devoir, sur le conseil même de M. de Montigny, s'embarquer pour la France, afin d'exposer à l'Empereur la situation déplorable des chrétiens d'Annam et de lui demander un secours sérieux, capable d'obtenir enfin aux missionnaires et à leurs néophytes la liberté religieuse. »

La Capricieuse jette l'ancre à Hongkong, territoire britannique depuis 1842, et y reste pour le printemps. Les relations entre occidentaux et chinois sont au plus bas, notamment depuis que les britanniques ont investi Canton à l'automne 1856 dans le contexte de la seconde guerre de l'opium.

Paul, bien que simple novice volontaire, fait toujours office d'aspirant à bord de la Capricieuse, mais il n'a toujours pas pu passer l'examen puisque, qu'il n'a pas passé suffisamment de temps en mer. Le 10 juin, alors que la Capricieuse s'apprète à quitter Hong-Kong, le capitaine Collier écrit une note sur Paul, à destination du ministère de la marine : "Conduite, moralité, santé, très bonnes. Très grande aptitude au métier de la mer. Ce volontaire réunit toutes les qualités qui forment l'excellent marin et, s'il n'a pas toute l'instruction des autres aspirants, comme marin, il leur est infiniment supérieur. Je ne puis m'empêcher de regretter qu'il ne puisse prendre rang avec les autres aspirants pour l'avancement"

Le 11 juin, La Capricieuse, chargée d'intercepter des pirates portugais, fait route avec le Marceau vers Ning-Po, au sud de Shangai.

Toute la côte chinoise était à tel point infestée par les pirates, qu'une simple flottille de bateaux pêcheurs ne pouvait appareiller sans navires armés pour la protéger.

Dans un premier temps, les pêcheurs et marchands chinois firent le choix de lorchas portugaises, bien armées et bien équipées, pour assurer leur protection. Elles devinrent maitresses de la côte. Mais bientôt on accusa les Portugais d'avoir opéré des désastres sur le littoral, tué des hommes, enlevé des femmes, brûlé des maisons; ils se rendaient plus funestes que les pirates eux-mêmes. On accusait aussi leur consul de fermer les yeux sur de pareils excès et d'assurer l'impunité de si grands coupables.

Pour se délivrer de la protection des Portugais, devenue si désastreuse, les Chinois traitèrent avec l'ancien chef des pirates, A'Pack; il fut nommé, sans examen, mandarin de troisième classe. Sa flottille de marins cantonais, naguère pirates et se donnant pour honnêtes, fit concurrence aux lorchas de Macao dans la mission de convoyer les jonques marchandes. Cette flottille recrutait également un bon nombre de déserteurs anglais, américains et français. Telle était la situation depuis trois ans.

Les nouveaux convoyeurs l'emportaient chaque jour davantage. Les Portugais, furieux, affamés, devenaient encore plus pillards; ils attaquaient les protecteurs cantonais dès que l'occasion s'en présentait.

Dans le même temps, quelques Français (pour certains peu honnêtes) qui avaient fondé un bureau de convoi maritime s'allièrent aux pirates cantonnais. Ces Français avaient eu la bonne fortune d'obtenir la garde, c'est-à-dire plus ou moins la dilapidation, des pêcheries dans l'île de Chousan. Comme ils étaient très peu nombreux, les pirates Portugais les expulsèrent aisément, démolirent leurs maisons, détruisirent leurs barques et dispersèrent les associés. Les Français se joignirent donc aux Cantonnais, et dans un premier conflit furent battus avec ceux-ci... La plainte de ces Français maltraités fut transmise à Macao, et c'est pour cette raison que la Capricieuse fut envoyé pour remonter vers Ning-po et s'emparer des délinquants portugais.

Entre temps, pour se venger, A’Pack entreprit la destruction de ses antagonistes. Des divers points de la côte, il appela ses bateaux serpents et ses jonques de convoi. Il réunit une vingtaine de navires montés par cinq cents de ses marins les plus déterminés. Les Portugais, frappés de terreur, se sauvèrent. Avec sept de leurs lorchas ils remontèrent le Ta-tsie jusqu'à Ning-po. Ils se réfugièrent en face du consulat portugais, débarquèrent aussitôt leurs plus gros canons et les mirent en batterie devant le consulat. Cependant la flotte cantonaise remonta la rivière, et le consul pris la fuite. Les lorchas portugaises, mouillées devant le consulat de leur nation, font feu d'un de leurs bords. Leurs équipages, portugais et manillais, se jettent à terre. Les Cantonais forcent la maison du consul, poursuivent les fugitifs, non seulement à travers les rues de Ning-po, mais dans la campagne et jusque dans l'asile des tombeaux. Les vainqueurs massacrent tous les fuyards qu'ils peuvent atteindre.

La Capricieuse eut l'honneur de mettre un terme à ces horreurs. Elle sauva le consul puis conduisit à Macao les Portugais qui purent être soustraits à cette boucherie, afin qu'ils fussent jugés sur les crimes de piraterie dont ils étaient accusés.

Le capitaine Collier, sait que Paul est un bon marin, il lui confie le commandement d'un lorcha et le jeune homme se lance à la poursuite des Portugais. Le 22 septembre, le capitaine Collier écrira une note à destination du ministère de la marine : « Monsieur Testard possède à un haut degré toutes les qualités qui forment l'excellent marin, il commandait un lorcha à la poursuite des pirates Portugais de Ning Bo. Il s'y est parfaitement conduit, et avec beaucoup d'intelligence.» Sur cette même note, l'amiral Rigault de Genouilly, commandant la division des mers de Chine, ajoute: « Jeune homme dévoué et zélé qui montre d'heureuses dispositions »

Le 2 septembre, la Capricieuse repart de Hong-Kong avec la Durance, un transport, pour aller à Shang-Hai où elle passe au bassin. Le 26 novembre, toujours avec la Durance, elle fait route de nouveau pour Hong-Kong.

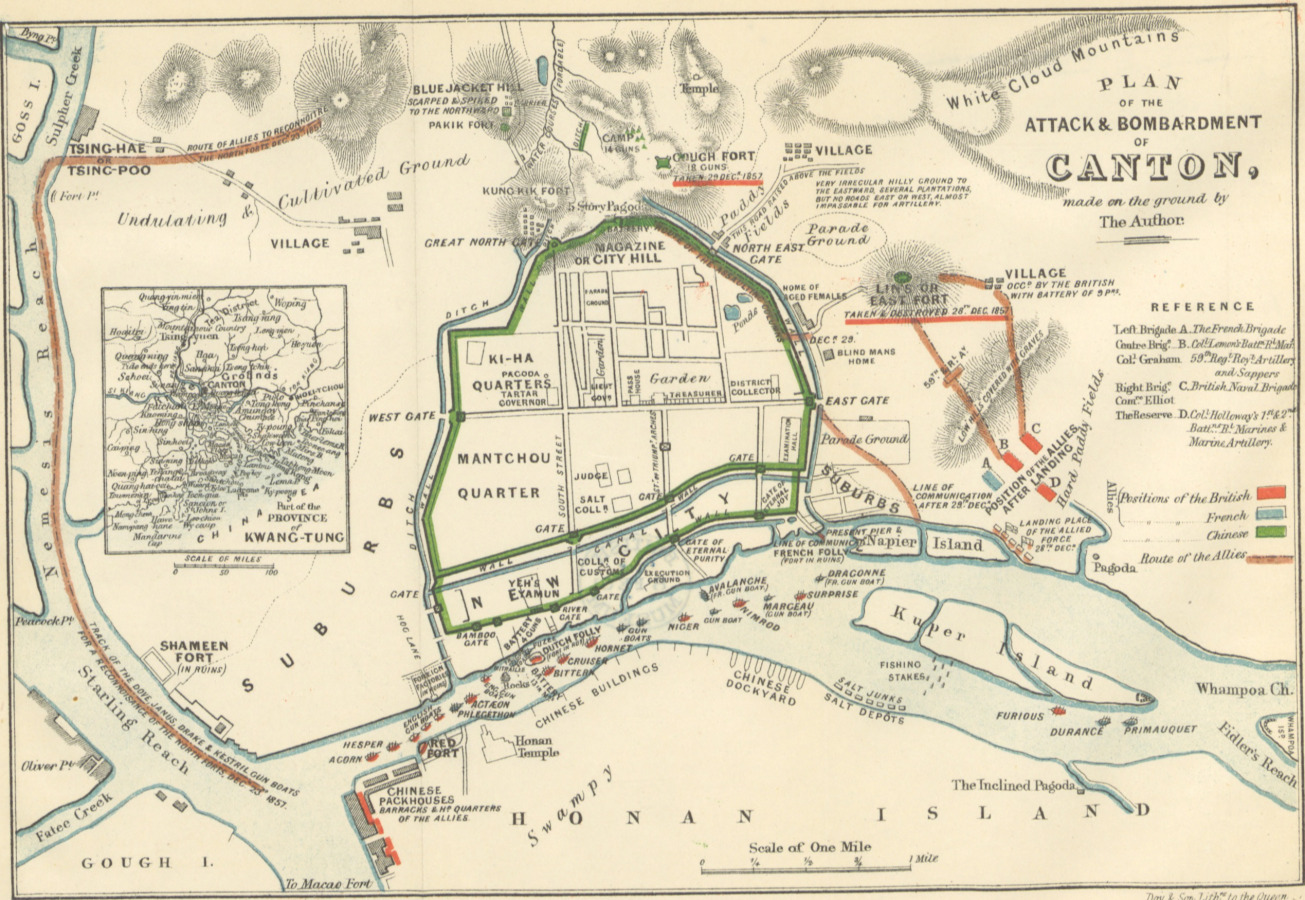

Prise de Canton

Vers la fin de l'année 1857, Anglais et Français se préparaient à mener une expédition punitive contre la Chine sur Canton, car le Céleste Empire était accusé d'avoir violé le traiter de Nankin de 1842 ; en refusant de réviser ce traité au bout de dix ans, comme cela était prévu, et en ayant continué de persécuter les missionnaires chrétiens. Quatorze ans auparavant, faisant suite à la première guerre de l'opium, le traité de Nankin obligeait les chinois à laisser cinq ports à disposition des Occidentaux pour le commerce. Malgré cet accord, les puissances européennes, désiraient étendre leur commerce vers le Nord et vers l’intérieur de la Chine car les revenus du commerce de drogue étaient considérables pour la couronne britannique ; ils servaient notamment à maintenir à flot l’appareil étatique en Inde, où la plus grande partie de l’opium était produite. Le commerce de l'opium était toujours illégal en Chine, ce qui n'empêchait pas le vice-roi de la ville de Canton de le pratiquer, tout en faisant condamner à mort les étrangers accusés de ce commerce.

La France et les États-Unis demandèrent, en 1854, comme cela était prévu, la révision du traité de Nankin dans le traité de Huangpu et le traité de Wanghia. Le Royaume-Uni fit la même demande, citant les articles sur le « traitement égalitaire » dans les statuts des nations les plus favorisées. En 1854, les ministres européens et américains contactèrent de nouveau les autorités chinoises et demandèrent des révisions des traités : 1 ) Pouvoir pénétrer sans réaction d'hostilité dans Canton ; 2) Pouvoir étendre le commerce à la Chine du Nord et le long du fleuve Yangzi ; 3) Légaliser le commerce de l’opium, qui était toujours illicite ; 4) Traiter directement avec la cour à Pékin.

Les occcidentaux n'avaient rien obtenu des Chinois, la cour impériale de la dynastie Qing rejeta alors les demandes de révision du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. les griefs des deux nations restaient les mêmes. L'Angleterre, en réalité, demandait de nouvelles facilités pour son commerce ; la France avait à venger la mort de ses missionnaires. En 1857, des pourparlers eurent lieu entre les deux gouvernements; ces pourparlers aboutirent à un arrangement en suite duquel chacune des deux nations prépara une expédition contre la Chine. Vers la fin de 1857, l'insurrection de l'Inde domptée enfin permettait aux Anglais d'augmenter les forces de leur corps d'expédition dans le Céleste Empirg. De son côté, l'escadre française entretenue sur les côtes chinoises s'était notablement accrue par des arrivages successifs. Le moment approchait donc où un énergique appui pourrait être donné aux représentations des ambassadeurs. Un diplomate, M. le baron Gros, chargé de négocier au nom du gouvernement français, venait d'ailleurs de débarquer à Hong-kong.

Dès lors, les puissances occidentales attendirent un événement qui pouvait servir de prétexte au conflit. Cet événement arriva le 8 octobre 1856, quand des officiers chinois de Ye Mingchen, vice roi de Canton, chargé des relations dîplomatiques avec les occidentaux au nom de l'Empereur de Chine, abordèrent l’Arrow. Ce navire préalablement pirate, avait été revendu puis enregistré à Hong Kong sous pavillon britannique. Cet enregistrement avait expiré et les cantonnais s'étaient saisis de l'occasion pour confisquer la cargaison d'opium. Ils capturèrent douze des quatorze hommes d’équipage et les emprisonnèrent. Les Britanniques demandèrent alors officiellement la relaxe de ces marins. Ye en libéra neuf mais refusa de libérer les trois derniers malgré l'insistance des Britanniques faisant valoir la promesse faite par l'empereur de la protection des navires britanniques. Les Britanniques évoquèrent ensuite l’insulte faite au drapeau britannique par les soldats chinois rapportée par Thomas Kennedy, qui était à bord d'un navire voisin au moment de l'incident et déclara avoir vu les soldats chinois descendre et mettre à terre le pavillon britannique au moment de l'intervention.

Le baron Gros et Lord Elgin, plénipotentiaires envoyés par la France et l'Angleterre, n'avaient pas tardé à se convaincre que seules des mesures coercitives auraient raison de la mauvaise volonté de Yé et que Canton devait être le théâtre des premières opérations. Canton est place stratégique importante pour la Chine. Cette ville portuaire est située à une centaine de kilomètres de l'embouchure de la rivière des Perles, l'une des plus importantes voie de communication du sud de la Chine ; elle se jette entre Macao et Hong-Kong. Les plénipotentiaires demandèrent à l'amiral français Rigault de Genouilly et à l'amiral anglais Seymour de monter un plan d'attaque, au cas où la voie diplomatique normale ne fonctionnerait pas.

Aussitôt son arrivée, le baron Gros, notre compatriote, s'entendit avec lord Elgin, envoyé comme plénipotentiaire par la reine Victoria. Deux dépêches furent simultanément envoyées par les ambassadeurs au vice-roi de Canton. Elles contenaient un ultimatum et annoncaient que si, dans un délai déterminé, satisfaction pleine et entière n'était pas donnée aux deux grandes puissances, les hostilités commenceraient.

Le dix décembre, attendant toujours la réponse de Ye, l'amiral Rigault de Genouilly déclare le blocus de la rivière de Canton :

"Je, soussigné, Contre-Amiral commandant-en-chef les forces navales de Sa Majesté l'Empereur des Français dans les mers de la Chine et de l'Inde ; Après m'être entendu avec le Haut Commissaire, de Sa Majesté Impériale sur les difficultés pendantes entre les Gouvernements de la France et celui de la Chine, sur les moyens d'y mettre un terme, sur la résolution des Gouvernements de France et d'Angleterre de poursuivre en commun les réparations qui leur sont dues, et en vertu des pouvoirs qui m'appartiennent comme Commandant-en-Chef, déclare :

A partir du 12 du courant, la rivière et le port de Canton et leurs issues seront tenus en état de blocus effectif par les forces navales placées sous mon commandement, agissant de concert avec les forces navales de Sa Majesté Britannique. Il sera procédé contre tout bâtiment qui essayerait de violer le blocus, conformément aux lois internationales et aux Traités en vigueur avec les Puissances neutres.

A bord de la frégate de Sa Majesté Impériale, la « Némésis », rade de Macao, le 10 Décembre, 1857.

(Signé) RIGAULT de GENOUILLY."

Le 11 décembre, les escadres occidentales commencent à prendre place devant Canton. La Capricieuse, ne pouvant remonter la rivière par la seule force du vent, est remorquée par la corvette mixte Phlégéton jusqu’à Canton.

Quelques jours plus tard, n'ayant toujours pas obtenus satisfaction, les occidentaux envoient un message à la population de Canton, les prévenant d'une attaque imminente de la ville et les invitant à se mettre à l'abri :

PROCLAMATION DES COMMANDANTS DES FORCES ALLIEES AUX HABITANTS DE CANTON.

L'Amiral RIGAULT de GENOUILLY, Commandant les forces de S. M. l'Empereur des Français dans les mers de l'Indo-Chine. L'Amiral SEYMOUR, Commandant les forces de S. M. Britannique dans les mers de l'Indo-Chine. Le Major-général VAN STRAUBENZEE, Commandant les forces expéditionnaires de S. M. Britannique en Chine:

Considérant, que le 10 de ce mois une notification a été faite, par Leurs Excellences les Plénipotentiaires de France et d'Angleterre à la population de Canton et de ses faubourgs pour lui "'faire connaître que si avant l'expiration du délai accordé au Commissaire Impérial Yé, il n'avait pas accédé aux justes demandes qui lui avaient été présentées la ville serait attaquée ; et, attendu que les réponses que le Commissaire Impérial a faites à ces demandes ne sont satisfaisantes en aucune manière, Leurs Excellences les Plénipotentiaires se sont adressés aux Commandants en chef çi-dessus nommés pour qu'ils aient à obtenir par la force des armes ce qu'il n'a pas été possible d'obtenir par des voies amicales.

Dans cet état de choses, les Commandans en chef voulant ménager, autant que possible, la vie et les propriétés des habitants de Canton, ont accordé aux autorités civiles et militaires de la ville un délai de 48 heures pour que les Chefs militaires et les troupes sous leurs ordres aient à évacuer la ville. Si ces autorités refusent de se rendre aux injonctions qui leur sont faites, la ville sera attaquée ; mais si, heureusement, ces autorités les acceptent, les habitants sont prévenus par cette proclamation que les forces alliées destinées à occuper Canton ont reçu les ordres les plus formels de respecter la vie et les propriétés des habitans et, sous aucun prétexte, de n'agir hostilement que contre ceux qui se déclareraient leurs ennemis. Dans tous les cas, cependant, que la ville se rende ou qu'elle soit occupée par force, il est instamment recommandé,aux habitans, et dans le but de sauvegarder leurs propriétés contre les déprédations des malfaiteurs, de rentrer le plus tôt possible dans leurs demeures et d'y reprendre tranquillement leurs travaux, dès que la ville sera occupée par les forces alliées. Quant aux réglemens à établir au sujet des mesures à prendre qui paraîtraient être le plus utile pour faire respecter les lois et maintenir le bon ordre, les notables, les anciens, et les lettrés pourraientse présenter avec les fonctionnaires chefs de quartier et autres de la même classe, aux autorités des forces alliées qui s'entendraient avec eux et qui feraient tout ce qui dépendrait d'elles pour les aider à protégerla populationcontre touteinsulte. Les plaintes seront toutes écoutées et les actes de violence retomberont promptement sur ceux qui les auront commis.

Le 14 décembre les troupes alliées occupèrent sans coup férir l'île de Honan dont les habitants, non seulement ne témoignèrent aucune disposition malveillante contre elles, mais encore leurs vendirent les vivres dont elles avaient besoin ; le bras de rivière qui sépare l'île de la ville fut exploré et l'on trouva qu'il ne s'y trouvait aucun obstacle formé par des estacades ou par desjonques coulées. Les forts de Dutch et French Folly furent réparés et armés de mortiers par les Alliés, sans être inquiétés par les indigènes.

Le 24 décembre, le délai accordé à Ye étant écoulé, les plénipotentiaires lui firent parvenir un dernier message. Le 25 décembre, jour de Noël, Yeh rendit sa réponse. C'était une de ces mystifications comme savent les confectionner les Chinois, experts dans l'art d'éluder les questions. Les occidentaux ne pouvaient pas s'en contenter et le vice-roi fut sommé d'avoir à faire connaître au bout de quarante-huit heures, délai de rigueur, ses intentions d'une manière claire et nette. En même temps des proclamations furent adressées aux habitants de Canton pour leur faire connaître que, Ye ayant rejeté les propositions de la France et de l'Angleterre, si la ville ne se rendait pas dans deux jours, elle serait bombardée et prise de vive force. Ce délai était nécessaire pour faire les préparatifs du bombardement. Le 27, dès le point du jour, les lunettes se braquaient de tous les vaisseaux anglais et français vers un bateau vert, que l'on avait nommé bateau de Houqua, et qui, protégé par le drapeau blanc, avait porté d'un bord à l'autre tous les messages. Le bateau et le drapeau étaient toujours là, mais immobiles. Il était donc bien évident que le vice-roi persistait à ne pas vouloir donner les satisfactions réclamées par la France et l'Angleterre, et qu'au canon seul appartenait désormais la parole.

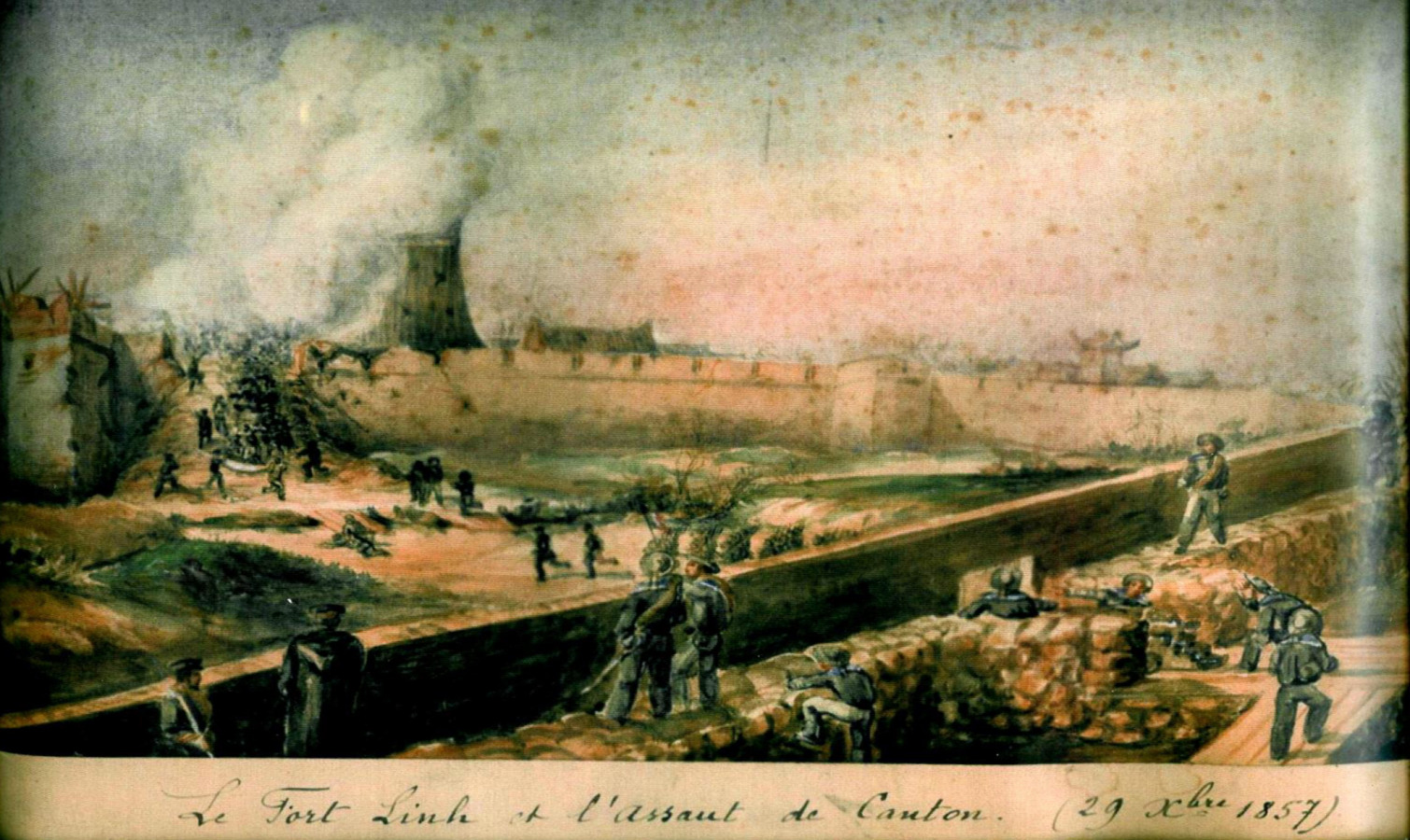

L'attaque avait été différée jusqu'au lundi matin, 28 décembre. Dès l'aube, les signaux hissés au grand mât de l'Actaeon et du Phlégéton, donnèrent le signal de l'action et le feu fut ouvert sur les angles Sud Ouest et Sud Est des deux villes, ainsi que sur le mur Est et sur le mur Sud en face du yamen du Vice-roi. A. sept heures, une division anglaise et française de plus de 5 5oo hommes, débarqua dans la passe de Kuper's Island et alla bivouaquer sous les murs de la ville, du côté de l'Est. Peu de temps après, le lieutenant anglais Hackett, du 59e régiment, surpris par des Chinois, eut la tête coupée; deux des agresseurs furent fusillés, un troisième fut pendu. Le capitaine de vaisseau Collier, commandant de la Capricieuse, commandait le corps français de débarquement, et Paul était à ses côtés. Le commandant d'Aboville, sur la rivière, avait sous ses ordres les six bâtiments français embossés devant Canton.

Bientôt la canonnade commence ; à terre, le premier mortier éclate sur le fort Gough, protégeant la porte orientale de la ville de Canton, qui contient un million d'habitants. Point d'empressement, point de bordée, point d'excitation. Chaque pièce est pointée avec le plus grand sang-froid, afin de toucher les murs et d'éviter d'atteindre les habitations. Mais c'est en vain que les mortiers cherchent à frapper les forts sur ta montagne. Les bombes et les boulets ne peuvent y arriver, ces forts sont hors de portée. La matinée se passe à ce feu continuel, et cependant point de signe de reddition. Les Chinois ont l'air de s'habituer à la canonnade. Leurs sampans, canots de plaisir, et même leurs bateaux chargés se promènent sur le fleuve comme aux jours ordinaires. Une foule d'habitants stationnent sur le bord et battent des mains lorsqu'ils entendent les boulets passer en sifflant sur leurs têtes ; les grands cerfs-volants, que les Chinois affectionnent, ont reparu et se jouent dans l'air au-dessus de la fumée. Ce calme, cette placidité de l'autorité chinoise et du peuple exaspèrent les amiraux alliés.

L'armement de la place, non compris les forts, se composait, au moment de l'attaque, de 574 bouches à feu, les unes en bronze, la plupart en fer, de calibres divers,. Plusieurs de ces pièces provenaient de fabriques européennes ; on en a même trouvé qui avaient appartenu à la marine de France, débris enlevés sans doute à quelque navire naufragé. Les projectiles étaient en fonte, inégaux entre eux et trop petits pour les pièces ; on en mettait plusieurs (jusqu'à cinq) pour un même coup, qui était alors chargé d'une grande quantité de poudre introduite telle quelle dans l'âme de la pièce. Ces canons étaient placés sur des affûts en bois, très bas, massifs, les uns fixes, les autres roulants, tous dépourvus de vis de pointage. Cette pièce importante et délicate était à la vérité remplacée par une pierre sous la culasse. Les Chinois avaient en outre, pour défendre leur enceinte, des espingoles en fer, des espèces de fusils de rempart très lourds, variant de 3 à 5 mètres de longueur, placés sur des chevalets en bambou. Dans ces armes, comme dans tous les autres fusils dont se servent les Chinois, l'amorce est enflammée au moyen, d'une mèche enroulée à l'extrémité d'un levier recourbé tournant autour d'un point fixe.

Notre infanterie de marine s'engage à découvert dans le village à gauche du fort Lyn. Tout à coup les nattes qui recouvraient un bâtiment carré situé tout près de là tombent comme par enchantement, et un feu très-nourri, dirigé contre les assaillants, montre que l'ennemi est sur ses gardes. Les tirailleurs à carabines rayées dirigent alors un feu roulant sur les Chinois qui se montrent aux ouvertures, néanmoins leur tir continue. Les commandants français et anglais, pour le faire cesser, font tonner la grosse artillerie ; en quelques minutes, elle abat les murs de droite et de gauche comme un château de cartes. L'assaut se prépare, mais les Chinois en ont assez, et, après une décharge générale sur les colonnes qui s'avancent, ils se retirent de la façon la plus mystérieuse : on les voit monter précipitamment et en désordre la côte du fort Gough. Deux minutes après, les drapeaux de la France et de l'Angleterre flottaient sur les murs du fort Lyn.

Il s'agissait de maintenir l'ordre dans la ville, et ce n'était pas une mince affaire. Canton, en effet, est le principal entrepôt du commerce intérieur de la Chine. Le mouvement des échanges s'y élève chaque année, sans compter le trafic illicite de l'opium, à plus de 200 millions de francs, et, malgré l'ouverture des ports du Nord, cette ville est demeurée le rendez-vous et le point de concentration des navires qui fréquentent les mers de la Chine. La Capricieuse, le Marceau, la Mitraille, et un bataillon de 450 hommes sous le commandement supérieur du capitaine de vaisseau d'Abboville, furent chargés de maintenir la paix à Canton pendant que le gros de la flotte repartait en mer de Chine. Paul faisait partie du corps d'occupation de Canton, mais en temps que marin, il était officiellement toujours à bord de la Capricieuse; ce qui ne l'empêchait pas, comme les autres marins, de descendre à terre régulièrement.

Le 14 février, moins de deux mois après la prise de la ville, le commandant Collier, qui avait dans les opérations contre Canton apporté un concours si efficace au commandant en chef, succombait à une cruelle maladie, au moment où l'amiral allait lui confier un poste difficile qu'il eût su dignement remplir. L'amiral, dans sa dépêche particulière au ministre de la marine, s'exprimait ainsi sur ce regrettable officier : « En perdant le commandant Collier, la marine perd un de ses officiers les plus distingués comme capitaine, et l'une de ses meilleures espérances pour le cadre des officiers généraux. Le caractère ferme et prudent de cet officier supérieur et ses qualités militaires l'avaient désigné à mon choix pour le commandement du corps d'occupation et de la division navale laissée devant Canton. » Le Marceau fut chargé par l'amiral de transporter à Hong-kong, dans le cimetière catholique, le corps du commandant Collier. A l'arrivée du cortège funèbre à bord du Marceau, la canonnière l'Avalanche fit le salut funèbre de sept coups de canon. Lorsque le corps passa près de la Capricieuse, bâtiment que commandait le capitaine de vaisseau Collier, cette corvette fit à son chef un dernier salut de sept coups de canon. Pendant toute la journée, les bâtiments français conservèrent, en signe de deuil, leur pavillon en berne et leurs vergues en pantêne.

Le 27 février 1858, pour sa participation à la prise de Canton, Paul Testard du Cosquer, novice volontaire, est décoré de la médaille militaire. Il se fait photographier dans son uniforme, sa médaille sur la poitrine, tenant à la main une maquette de la Capricieuse.

Les plénipotentiaires, reconnaissant qu'ils ne pouvaient se passer d'autorités chinoises, nommèrent vice-roi, à la place de Ye, le mandarin Pi-kouei. Dès que ce mandarin fut reconnu, il fit venir les chefs des différents services, réclama leur concours, leur déclarant qu'il assumait auprès de son gouvernement la responsabilité de sa conduite. Il prit en outre des mesures pour maintenir la tranquillité, pour empêcher les incendies, d'ordinaire si fréquents à Canton, et pour assurer l'approvisionnement de la ville. Les choses ainsi arrangées, Pi-kouei envoyai à la cour de Pékin un récit des événements, qu'il colora à sa manière. Sur cette communication, l'empereur rendit un édit sacré, aux termes duquel Ye fut destitué. En attendant un titulaire définitif, l'intérim des doubles fonctions de vice-roi et de commissaire impérial était confié à Pi-Kouei. Ce fonctionnaire témoigna alors de son désir de commencer des négociations au nom de son souverain. Mais les difficultés que l'on rencontra dans ces négociations, par suite de la mauvaise foi des Chinois, firent bientôt comprendre que le différend ne pourrait se vider utilement qu'à Pékin.

On prit des dispositions en conséquence, et, vers le commencement de mars 1858, la flotte combinée, composée de 25 navires de guerre, dont 15 anglais et 10 français, se trouva réunie dans le golfe de Pé-tchi-li, devant l'embouchure du fleuve Peï-ho, qui conduit à Pékin. La Capricieuse et la Mitraille, qui étaient jusque là restées à Canton pour garder la ville, rejoignent l'escadre. A l'expédition s'étaient associés trois vaisseaux américains et une frégate russe, portant l'amiral Poutiatine, ministre de Russie, et M. Red, ministre des Etats-Unis, qui, en bonnes relations avec les Chinois, poussaient à un arrangement en haine de l'intervention européenne. Désireux de tenter encore la voie des négociations avant d'en venir à de nouvelles hostilités, les plénipotentiaires d'Angleterre et de France firent, par l'entremise de ces diplomates, parvenir à Pékin un ultimatum, invitant le gouvernement chinois à envoyer au devant d'eux, dans un délai de six jours un commissaire muni de pleins pouvoirs, à l'effet de donner aux deux nations européennes les satisfactions qu'elles étaient en droit de réclamer pour les vexations subies par leurs nationaux et des garanties pour l'avenir. Ils déclaraient que, ce délai expiré, les troupes alliées occuperaient les forts de Peï-ho et porteraient la guerre jusque dans la capitale de l'empire.

Toutes choses paraissant être réglées, le départ de la flottille anglo-française fut arrêté pour le 3 juillet. Bientôt après, lord Elgin et le baron Gros quittèrent la Chine et firent voile pour l'Europe.

Paul retournera en station à Canton pendant près de deux ans. Le 1er septembre 1858, le capitaine de vaisseau d'Aboville, commandant la Capricieuse et le corps d'occupation de Canton, écrira une note à destination du ministère de la marine : "Conduite, santé, moralité bonnes. Aptitudes satisfaisantes aux manoeuvres d'infanterie. A assisté à la prise de Canton le 29 décembre 1857. Jeune homme zélé et plein de dévouement, bonne tenue, bonne éducation. Il serait désirable que Monsieur Testard puisse être nommé Aspirant, ce serait une bonne aquisition pour la Marine. "

Le jeune homme découvre la Chine et ses habitants au cours de son long séjour à Canton. Paul s'intéresse à l'art Chinois et fait l'aquisition de différents objets qu'il rapportera un jour à Lesneven. Il achètera notamment un coffre de couture en bois laqué noir, très richement ornementé de dorures représentant des scènes de la vie quotidienne des chinois. Il achètera également des brule-parfums chargés de dragons et de chiens, plusieurs pièces de porcelaine, et tout un tas de beaux souvenirs de son séjour. Mais sa carrière stagne, ayant toujours été en mer et en guerre depuis son engagement en 1854, Paul n'a jamais pu se présenter au concours d'Aspirant, malgré ses grandes qualités de marin et le soutien unanime de ses supérieurs. Le 14 juillet 1859, le capitaine d'Aboville réitère sa demande au ministère de la Marine, il écrit : "Beaucoup d'aptitude au métier de la mer, capable de manoeuvre d'infanterie. Jeune homme plein de dévouement, marin, bonne éducation, bonne tenue. Il faisait partie du corps d'occupation. Il est aujourd'hui sur l'aviso à vapeur La Rose, annexe de la Capricieuse." Sur cette même note l'amiral Rigault de Genouilly ajoute : "Monsieur Testard sert très bien, il mériterait d'être fait Aspirant."

A la fin du mois de mai 1860, la Capricieuse, qui vient de passer 5 années en Chine, reçoit l'ordre de regagner la France. Elle est remplacée à Canton par la Durance, qui est placée sous le commandement du capitaine de vaisseau Coupvent-Desbois, commandant du corps d'occupation de la ville depuis le départ du capitaine d'Aboville, en avril, pour raison de santé. L'aviso à vapeur La Rose, annexe de la Capricieuse devient annexe de la Durance, ce qui explique que Paul est inscrit sur le registre de la Durance comme Aspirant volontaire dans le registre des "États-Majors des batiments placés sous le commandement en chef du Vice-Amiral Charner". Paul quitte La Rose pour rejoindre la Capricieuse peu de temps avant son départ. La corvette quitte Canton le 19 juin. Après avoir complété ses vivres à Hong-Kong, pris des malades de Macao et embarqué des soldats d’infanterie de marine congédiables, elle fait route le 7 juillet pour sortir des mers de Chine par le canal de Bashi, au sud de Formose. Elle descend vers la Papouasie en franchissant le détroit de Bougainville, puis se dirige vers le sud de l'Indonésie en passant le détroit d'Ombai.

Au même moment, le capitaine de vaisseau Coupvent-Desbois, resté à Canton écrit une note sur Paul à destination du ministère de la Marine : « Jeune homme plein de zèle et de dévouement. Bon marin, bonne éducation, bonne tenue. Je le propose pour le grade d'Aspirant de seconde classe. Les six années qu'il vient de passer en Chine me paraissent lui constituer un droit exceptionnel. » Au Nord de la Chine, les Français et les Anglais venaient alors de reconquérir les forts de Pei-ho. Le commandant Jules Testard, cousin issu de germain du père de Paul, eut l'honneur de pénétrer le premier dans le fort chinois. Ce dernier s'était déjà illustrer quelques années plus tôt en Nouvelle-Calédonie, où il fonda les bases de Fort-de-France (qui deviendra Nouméa), et qui fut l'un des premiers commandants de l'île. A l'autômne, les alliés marcheront sur Pekin, renverseront la dynastie Qing et se livreront au sac du Palais d'été.

Poursuivant son retour vers la France, la Capricieuse relâche dix jours sur l'île d'Amboine, en Indonésie. Elle repart le 30 août et mouille après un mois de traversée à La Réunion, où elle restera une dizaine de jours. Après une dernière escale au Cap du 30 octobre au 11 novembre, La Capricieuse passera l'équateur le 29 novembre et jettera l'ancre à Toulon le 31 décembre 1860. Paul quitte la Capricieuse 6 jours plus tard et rentre dans ses foyers.

Paul a désormais 24 ans. Il rentre à Plouescat, où il retrouve sa mère qu'il n'a pas vu depuis au moins six ans et probablement son frère aîné Emile. Son aîné exerçait la profession de négociant et avait épousé à Neuilly Jenny Herbet de Saint-Riquier, pendant que Paul était en Chine. Le jeune couple venait d'avoir un fils Henri, né à Lesneven au mois de février 1860. Il rend ensuite visite à sa sœur aînée Pauline, qui avait déjà quatre enfants de son mari le docteur Henri Le Moine, et qui venait de s'installer au manoir de la Roche Rousse à Quessoy dans les Côtes d'Armor. Son petit frère Louis vient quant à lui de s'engager au second régiment d'infanterie de Marine, il s'illustrera l'année suivante lors de la campagne du Mexique, où il sera blessé lors la prise de Puebla, et recevra lui aussi décoré de la médaille militaire pour ses faits d'armes.

Le 4 mars, alors que Paul est en visite chez sa sœur Pauline au manoir de la Roche Rousse, le ministre de la Marine accède aux demandes de l'amiral Rigault de Genouilly et des capitaines Collier, d'Aboville et Coupvent-Desboisle. Il nomme Paul Aspirant de seconde classe, sans qu'il n'ait besoin de passer l'examen d'admission. Paul est fou de joie, il répond au ministre de la Marine pour lui témoigner de sa gratitude : «La Roche Rousse en Quessoy, le 15 mars. Excellence, J'ai l'honneur de vous accuser de la réception de ma nomination au grade d'Aspirant de seconde classe. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que j'accepte cette grande faveur dont j'espère me montrer digne par mes faibles mais dévoués services. D'après ma nomination je sui nommé au port de Brest; je ne sais pas si je dois attendre ici de nouveaux ordres, ou si je dois me rendre immédiatement à ma destination. Daignez agréer, Excellence, l'assurance du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre très dévoué serviteur. L'aspirant de seconde classe Paul Testard.»

Division navale de la côte orientale d'Afrique

Paul rallie Brest le 6 juin et embarque à bord de la Sibylle, pour une mission en mer de 14 jours, puis sur le Tilsitt pour 5 jours. Il rejoint ensuite le navire de transport à voiles la Licorne, commandée par le lieutenant de vaisseau Latapie, sur laquelle il passera les trois prochaines années. Après avoir passé le mois de mai à préparer son expédition, la Licorne quitte Brest le 8 juin 1861, transportant à son bord des soldats de l'infanterie de la marine. Elle part rejoindre la Division navale de la côte orientale d'Afrique, basée à Saint-Denis de la Réunion, chargée de La Défense des possessions françaises du secteur: l'île de La Réunion, Mayotte, Maurice, les Seychelles... et de la protection des ports de commerce de Magagascar, notamment Nossi-Bé, Sainte-Marie et Tamatave.

Au moment où la Licorne arrive dans l'Océan Indien, Radama II, roi de Madagascar, vient de monter sur le trône. Il reprend le travail de son père, décédé il y a plus de trente ans, qui avait cherché à ouvrir son pays aux grandes puissances occidentales et à moderniser son pays. À sa mort, en 1828, son épouse Ravalona 1ère était montée sur le trône et avait pris des distance avec les européens avec lesquelles elle était entrée en conflit à plusieurs reprises. Cherchant à éradiquer le christianisme, qu'elle voit comme un moyen d'infiltration de l'influence coloniale, elle se livre à la persécution des chrétiens qui sont de plus en plus nombreux sur l'île. Radama II entreprend de mèner une politique radicalement différente de sa mère. Les relations diplomatiques entre Madagascar et les européens sont au plus haut. Le roi signe des traités pour favoriser les échanges avec la France et l'Angleterre, et n'interdit pas aux chrétiens de pratiquer leur religion.

Il est difficile de connaître le parcours exact du transport La Licorne, car les allers-retours d'île-en-île ont dû être fréquents. Les bâtiments qui composent la division navale de la côte orientale d'Afrique passent généralement l'été à Saint-Denis pour se ravitailler, et partent à l'automne dans les différentes colonies pour passer l'hiver. A bord de la Licorne, les marins doivent supporter Charles Lullier, un enseigne de vaisseau paresseux, pervers, orgueilleux et violent qui se livre à de nombreux actes d'insubordination. Le 2 juin 1862, alors que la Licorne quitte Saint-Denis pour se rendre à Mayotte et Nossi-Bé, il s'oppose violemment à ce qu'un commissaire de police, envoyé par le gouverneur de la Reunion à Mayotte, soit à la table des officiers. Peu de temps plus tard, il refusera de prendre son quart et insultera le commandant Latapie. Il sera renvoyé en France, puis de la marine. Voulant se présenter à la députation du Finistère, puis se lancer dans une carrière de journalisme, il écrira des courriers d'insultes et de menaces à destination de l'amiral Rigault de Genouilly. Quelques années plus tard, il sera emprisonné pour avoir tenté d'étrangler une femme dans une maison de tolérance où elle travaillait, et sera encore emprisonné au moment de la Commune. Après avoir passé le début de l'été à Mayotte, La Licorne sera de retour à Saint-Denis le 29 juillet, avec à son bord 123 soldats d'infanterie de marine.

L'année suivante, le 4 avril 1863, Paul est nommé aspirant de première classe. Le 27 avril, alors que la Licorne est en direction de la Réunion, le commandant de la Licorne, Latapie, meurt en mer. Il sera remplacé par Bienvenue.

Le 11 mai, Radama II est retrouvé étranglé dans son palais, un assasinat revendiqué par les conservateurs menés par Rainivoninahitriniony, très ouvertement hostiles à la France. Le nouveau pouvoir en place établit que le règne de Radama II n'a jamais existé, et que l'intégralité des traités signés pendant cette période n'ont donc jamais existés. Le capitaine Dupré, qui semble ne pas être au courant de cet événement, se dirige alors sur Tatamave à Madagascar à bord de l'Hermione, où il pense être accueilli en ami. La Licorne est envoyé le 31 mai au devant de l'Hermione par le gouverneur de La Reunion qui craint que Dupré ne soit assasiné. Elle sera ralliée par une partie de la flotte dans les jours suivants, car la France veut faire pression sur le nouveau gouvernement et menace de bombarder Tatamave. Cette opération n'aura pas été en vain car Dupré obtient le maintien du nouveau régime le maintien des relations commerciales avec la France et la liberté religieuse pour les chrétiens sur l'île. Il était primordial pour la France de rester en bonnes relations avec Madagascar car elle était en train de creuser le canal de Suez, et avait conscience qu'avec les progrès maritimes, ces îles seraient bientôt très proches de l'Europe.

A l'automne 1863, la Licorne est de retour à Saint-Denis. Bienvenue est remplacé par Panon du Hazier le premier septembre. Le navire se rendra ensuite sur l'île Sainte-Marie. Il en partira le 15 novembre et sera de retour le 22 à st Denis.

Au cours de l'année 1864, sa mission commencée il y a trois ans, La Licorne est rappelée en France. Paul arrive à Brest à l'automne. Le 21 octobre, Paul est envoyé trois mois sur le Souffleur, une corvette à roue, très peu maniable à la voile, principalement utilisée comme remorqueur. Le 4 janvier 1865, il passe une semaine dans le port de Brest sur la frégate la Guerrière, avant d'être embarqué pour trois mois sur le Louis XVI, un vaisseau école servant à l'apprentissage du canonnage. Paul a sans doute besoin de compléter ses connaissances techniques. Le 4 avril 1865, il est nommé Enseigne de vaisseau, et quatre jours plus tard on l'envoie à terre dans le port de Brest, où il passera 7 mois. Il est possible que ce soit encore pour compléter sa formation.

Nouvelle-Calédonie et Tahiti

Le 18 septembre 1865, Paul embarque sur la Sibylle, une frégate à voile commandée par le capitaine de frégate Riou-Kerangal. C'était un solide bateau, dernier vestige de nos anciennes escadres. Pendant plus d'un quart de siècle, vaillante et gracieuse, serrant bien le vent, ne manquant pas un virement de bord, se comportant à la grosse mer comme un bon cavalier indulgent aux vivacités de sa monture, la Sibylle avait chevauché les vagues de tous les océans. Mais le temps des combats sous voiles était passé, et la vieille frégate, en dépit de sa belle prestance, n'avait plus de valeur militaire. Elle arborait encore, cependant, la flamme aux couleurs nationales, signe distinctif du navire de guerre, et quatre canons de calibre moyen la protégeaient contre l'improbable insolence de canots de sauvages ou de jonques de pirates. La mission qu'elle se devait désormais de remplir consistait à transporter en Nouvelle-Calédonie des convois de forçats et à faire la relève du personnel

de nos colonies de l'océan Pacifique.

La Sibylle quitta Brest le 15 décembre pour se rendre à Toulon. Alors qu'elle franchissait le Cap Saint-Vincent au sud du Portugal, le 28 décembre, elle se porta au secours de l'Emma, navire marchand du Havre, revenant de l'Inde. Ce navire avait 143 jours de mer depuis sa dernière relache à Maurice, et tout son équipage était atteint de scorbut. La Sibylle put founir en hate du café, du citron et du quinquina aux malheureux. Elle arriva à Toulon au début de l'année 1866. Le 20 janvier, après avoir embarqué l'avant veille les passagers libres, la Sibylle embarqua en une matinée 200 forçats condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Le bagne de Toulon étant surchargé, la France à décidé de se débarasser de nombreux pensionnaires. Après trois mois de traversée, la frégate passe le Cap de Bonne-Espérance et arrive à la Réunion le 20 avril, pour y faire une escale d'une dizaine de jours, avant de reprendre la mer pour Sydney, puis Nouméa qu'elle atteind à la mi-juillet.

Le 3 aout 1866, la Sibylle quitte la Nouvelle-Calédonie transportant à son bord un certain nombre d'officiers et de militaires rentrant on France. La Sibylle emporte aussi sept caisses contenant les produits et objets que la colonie envoie à l'Exposition universelle de 1867 comme du riz, du blé, de l'orge, du maïs, de l'avoine, du sucre brut, des huiles, du thé, du café, des biches de mer, de l'écaille de tortue, des briques, un immense bloc de jade provenant l'île Ouon... Elle passera pour son retour par Papeete où elle mouille le 28 aout. L'équipage et les passagers sont accueillis avec une sympathie bien naturelle.

La Sybille quitte Tahiti, franchit le Cap Horn pendant l'automne, et remonte sur la France pour boucler son tour du monde. Elle repartira de Toulon avec 200 nouveaux forçats au mois d'avril de l'année suivante, pour effectuer le même trajet que l'année précédente jusqu'à Nouméa. Le 30 novembre 1867, la Sibylle lève les voiles pour la Cochinchine, devenue française depuis le traité de Saïgon en 1862. Entre temps, Paul apprend le décès de son frère ainé Emile, qui s'était établi comme négociant en Argentine. Il trouva la mort le 11 octobre à Buenos-Aires, il avait un fils de sept ans nommé Henri.

Indochine

Paul arrive à Saïgon au début de l'année 1868. Il quitte la Sibylle le 1er février pour embarquer sur Le Duperré, un vaisseau caserne stationnant dans la rivière de Saïgon qui accueille les marins qui sont en attente de destination. Il y reste deux mois jusqu'à ce qu'on l'envoie sur les chaloupes cannonières Hache puis Javeline, annexes du Duperré, où il restera six mois sur chacune d'entre elles. Ces bateaux, principalement utilisés pour l'exploration et la surveillance des rivières, étaient équipés de deux canons et pouvaient transporter une trentaine d'hommes. A cette même époque, Francis Garnier est en train de terminer sa mission d'exploration du Mékong commencée en 1866. La tradition familiale raconte que Paul aurait participé à cette mission. Il est possible que ce soit le cas, car il était à bord du Hache pendant les trois derniers mois de l'expédition qui aurait pu êtree utilisé sur le Mékong. Quoi qu'il en soit, sa participation, si elle a eut lieu, a du être très mineure car Paul est arrivé sur le Hache le 1er avril 1868, et la mission Garnier s'est terminée le 29 juin de la même année. La Javeline sera utilisée cinq ans plus tard par l'explorateur Louis Delaporte, en mission à Angkor.

Le 29 avril 1869, l'amiral Ohier, gouverneur de Cochinchine, confit à Paul le commandement de la chaloupe-canonnière Mousqueton. Un bateau du même type que le Hache et la Javeline, affecté lui aussi à la défense et l'exploration des rivières. Le 11 août, Paul est nommé Lieutenant de vaisseau, puis le 28 octobre, en récompense de ses services militaires rendus, il aurait été fait chevalier de l'ordre royal du Cambodge (cette information n'apparait nulle part dans son dossier militaire).

Le 5 mars 1870, après avoir passé plus de deux ans en Indochine, Paul embarque sur le transport la Creuse, à destination de Suez. Le navire quitte Saïgon le 10 mars et arrive à Suez le 7 avril. Paul y débarque le lendemain et embarque sur la frégate la Dryade qui se rend à Alexandrie. Le 17 avril, la frégate quitte Alexandrie pour Toulon avec 833 passagers, dont fait partie Paul. Elle fera une escale de deux jours à Messine, les 24 et 25 avril, avant de débarquer à Toulon le 6 mai.

Guerre de 1870 - Siège de Paris

Paul remonte alors sur Brest, où il restera à terre pendant trois mois et apprendra la déclaration de guerre de l'empire Français envers le royaume de Prusse. Dès que, le 7 août, la nouvelle des défaites successives des français parvint à Paris, et il fallut songer à armer la capitale, Son Excellence Monsieur l'amiral Rigault de Genouilly, ministre de la marine et des colonies, sollicita pour la marine l'honneur de défendre tous les forts. Cette mesure avait l'avantage de permettre au département de la Guerre d'employer de plus nombreuses troupes de toutes armes à la formation des armées actives, et de conserver dans ces dernières un nombre considérable d'artilleurs pour le service des batteries de campagne.

Six forts seulement, Romainville, Noisy, Rosny, Ivry, Bicêtre, Montrouge et les deux batteries de Saint-Ouen et de Montmartre, furent dès le principe confiés exclusivement à la marine. En outre, une flottille, composée de navires de divers modèles , fut destinée à opérer sur la Seine. Le régiment d'artillerie de marine et des troupes d'infanterie de marine et de gendarmerie maritime furent également appelés à Paris.

Les ordres furent immédiatement expédiés dans les ports de former douze bataillons de marins, renfermant tous les matelots-canonniers et matelots-fusiliers disponibles. On en trouva les éléments principaux dans les équipages des bâtiments déjà armés à Brest et à Cherbourg, et destinés au corps expéditionnaire de la Baltique, dont le départ venait d'être contremandé. Paul est affecté dès le 8 août sur le vaisseau Louis XIV, dont l'équipage est immédiatement réquisitionné et expédié à Paris pour participer à la défense de la ville. L'équipage entier du vaisseau-école des canonniers, le Louis XIV, fournit le plus important et le plus solide contingent de matelots-canonniers.

Quatre bataillons d'infanterie de marine furent formés et augmentés successivement d'un certain nombre d'hommes revenus de Sedan. Dix-sept cents hommes de l'artillerie de marine furent prêtés au département de la guerre, qui les distribua principalement dans les forts de Saint-Denis et dans les secteurs de l'enceinte. Tout ce personnel arriva à Paris par les voies ferrées au fur et à mesure de sa complète formation. Chaque homme devait être muni de ses armes et d'un sac approprié au service à terre. Le personnel de la flottille fut envoyé de Toulon pour les batteries flottantes et les vedettes, de Brest pour les canonnières. Dans le cours du siège, plusieurs bastions de l'enceinte furent armés de canons de la marine servis par des matelots. Les huit compagnies du Louis XIV constuèrent le 11e bataillon de marins et furent réparties dans tous les forts, qui reçurent chacun une compagnie. Chaque compagnie ne comportait pas moins de 200 à 250 hommes, faute d'officiers et de sous-officiers pour la constituer au chiffre réglementaire. La compagnie de Paul est envoyée au fort de Bicêtre, au sud de Paris, et intègre le 9e bataillon de marins commandé par le capitaine de frégate Fournier. Paul, secondé par l'enseigne de vaisseau Véron, en commande la 4e compagnie.

Les forts de la marine formèrent deux groupes séparés : les trois forts situés à l'Est, Romainville, Noisy, Rosny, composaient une première subdivision sous les ordres du contre-amiral Saisset, dont le quartier général était au fort de Noisy, et les trois forts du Sud, Ivry, Bicêtre, Montrouge, composaient une deuxième subdivision sous les ordres du contre-amiral Pothuau, qui s'établit au fort de Bicêtre. Chaque fort fut placé sous le commandement supérieur d'un capitaine de vaisseau, investi des droits et prérogatives que confère aux commandants supérieurs le décret du 13 octobre 1863, portant règlement sur le service des places. Ces fonctions furent données à des capitaines de frégate dans les forts où résidaient les contre-amiraux. Le commandement de la batterie établie à Saint-Ouen, dans le parc Le Gentil, fut confiée au capitaine de frégate Coudein; celui des deux batteries établies sur les buttes Montmartre au capitaine de frégate Lamothe-Tenet. Ces batteries furent mises le 14 septembre sous la direction supérieure des commandants de l'artillerie de leur circonscription.

Tout le personnel marin fut soigneusement épuré dès le début, et les officiers ou les hommes qui, par leur conduite ou leurs antécédents, ne furent pas jugés dignes de l'honneur de concourir dans nos rangs à la défense, furent renvoyés dans leurs ports. Le vice-amiral commandant en chef, par un ordre général du 13 août, rêgla ainsi qu'il suit le service intérieur des forts :

ART. 1er. Les forts seront tenus comme des vaisseaux.

ART. 2. Le service s'y fera conformément au décret du 20 mai 1868 sur le service à la mer, en tout ce qui ne sera pas contraire aux règlements sur le service des places.

ART. 3. Les commandants des forts se conformeront aux observations qui leur seront faites par les commandants de place, en ce qui concerne le service de place.

ART. 4. Le plus ancien des lieutenants de vaisseau canonniers sera spécialement attaché à l'artillerie.

ART. 5. Un officier sera désigné dans chaque bataillon pour remplir les fonctions d'officier d'armement. Un autre sera chargé du casernement.

ART. 6. Tous les officiers habiteront les logements d'officiers dans les forts, excepté à Romainville, où le nombre des chambres est insuffisant. Des dispositions spéciales seront prises pour ce fort.

ART. 7. Les officiers tiendront leur table dans les forts.

ART. 8. Les commandants des bataillons se feront remettre la liste des hommes choisis pour être domestiques d'officiers, plantons, etc. Cette liste sera envoyée au commandant en chef.

ART. 9. Le nombre des domestiques sera déterminé conformément au règlement sur le service à bord.

ART. 10. Aucune permission ne sera accordée aux marins et quartiers-maîtres avant que le commandant en chef ait donné des ordres à ce sujet. Des officiers mariniers en petit nombre pourront en obtenir, s'ils démontrent que leurs familles habitent effectivement Paris. Ils devront être rentrés avant le coucher du soleil.

ART. 11. Après le coucher du soleil, personne, excepté les officiers, ne pourra sortir des forts.

ART. 12. La surveillance la plus active sera exercée au sujet de l'exécution des dispositions qui précèdent.

Le vice-amiral commandant en chef,

Signé : DE LA RONCIÈRE-LE-NOURY

Un ordre en date du 15 août, prescrit en outre que Messieurs les officiers résidant dans les forts devront être toujours en uniforme. La tenue devra être correcte et absolument conforme aux règlements. Un ordre général, en date du même jour, prescrit encore « qu'aucune personne étrangère aux forts ne devra y pénétrer, à moins d'être munie d'un permis nominatif émanant soit de la place de Paris, soit des commandants du génie et de l'artillerie, soit des contre-amiraux commandant les subdivisions, soit enfin du vice-amiral commandant en chef.

Enfin, le 18 août, lorsque la plus grande partie du personnel est arrivée à Paris, le vice-amiral adresse l'ordre du jour suivant à la division des marins détachés dans les forts :

« Officiers , officiers mariniers et marins,

Vous êtes appelés à Paris pour concourir, avec vos frères de la garde nationale et de l'armée, à la défense de la capitale. La patrie compte sur votre courage, votre dévouement et votre sentiment de la discipline. Vous ferez voir que ces vertus qui animent l'homme de mer ne sont pas moindres sur le terrain d'un bastion que sur le pont d'un vaisseau. Vous serez sur les remparts de Paris ce, que vous avez été aux tranchées de Sébastopol. Et si l'heure devait sonner d'un effort suprême, votre patriotisme et votre valeur témoigneraient que vous étiez dignes d'être choisis pour défendre le cœur de notre chère patrie.

Le vice-amiral commandant en chef,

Signé: DE LA RONCIÈRE-LE-NOURY. »

Dans ce but, l'équipage entier du vaisseau le Louis XIV étant venu à Paris, ce vaisseau devint nominalement le centre administratif de la division des marins. Chaque bataillon fut considéré comme un bâtiment annexe du Louis XIV, et s'administrant comme tel avec un rôle particulier et un conseil d'administration. Paul est affecté à l'annexe 8 du Louis XIV. Chaque bataillon d'infanterie de marine s'administra également lui-même sous la surveillance du chef du service administratif.

On rassembla dans les forts pour soixante-quinze jours en moyenne d'approvisionnements de toutes sortes : vivres de campagne, effets d'habillement, chauffage, luminaire, savon et tabac. Des marchés furent passés pour assurer le renouvellement de ces approvisionnements. Un certain nombre de médecins de la marine, sous la direction centrale d'un médecin principal, fut attaché à chaque fort. Des infirmeries de vingt-quatre lits par fort, au moins, furent disposées et munies de tous les médicaments et matériel nécessaires. Dès que la variole commença à paraître, nos hommes furent vaccinés. Les salons de réception du ministère de la marine furent transformés en ambulance, sous la direction de M. Reynaud, inspecteur général du service de santé de la marine. Plusieurs médecins de la marine furent appelés à Paris pour être mis à la disposition de l'armée de terre. Un aumônier de la marine fut attaché à chaque fort.