Antoinette Suc

- Née le 22 septembre 1796 à Cayenne

- Décédée le 25 octobre 1882 dans cette ville, à l'âge de 86 ans

Parents

- Jean-Antoine Suc (1762 - 1810), marchand à Lyon et Cayenne, propriétaire en Guyane

- Louise Canillot (1777 - 1847)

Famille

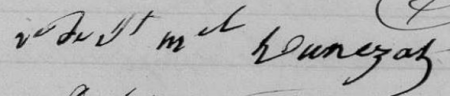

- Mariée le 1er mars 1813 à Cayenne, avec Joseph de Saint Michel-Dunezat (1788 - 1817), négociant aux Antilles, propriétaire habitant en Guyane, dont

Joseph (1814 - 1814)

Élisabeth (1815 - 1815)

Antoinette (1816 - 1845)

Joséphine (1817 - )

- Mariée le 18 février 1822 à Cayenne, avec Gabriel de Saint Michel-Dunezat (1767 - 1839), chevalier, capitaine des vaisseaux du Roi, garde de la Marine, dont

Lieu d'habitation

Lien

- Témoin de son mariage avec Joseph de Saint Michel-Dunezat : Gabriel de Saint Michel-Dunezat (1767 - 1839), chevalier

- Témoins de son mariage avec Gabriel de Saint Michel-Dunezat : Claude de Kerchove (1769 - 1841), Narcisse de Saint-Quentin (1775 - 1838) et Jean-Baptiste Malvin (1764 - 1825)

Notes

Histoire de l'habitation le Parterre, à Matoury :

L'abolition de l'esclavage, bienfait depuis longtemps attendu, mais auquel il importait de préparer avec sagesse ceux-là mêmes qui devaient en jouir, faillit, par sa brusque apparition, entraîner la ruine des colonies françaises. En peu de jours, presque toutes les habitations furent désertes. Les noirs, dans les premiers transports de leur joie, se dispersaient, les uns pour fuir tout travail, les autres pour fonder çà et là de petits établissements où ils devaient enfouir d'improductifs efforts. Le Parterre, une des habitations les plus florissantes de la Guyane, n'échappa point au sort commun. Des soixante-dix noirs qui l'avaient cultivé jusque là, un seul, Paul Dunez, ne voulut point partir ; il promit à sa maîtresse, car l'établissement appartenait à Mme Vve de Saint Michel-Dunezat, qu'il resterait fidèlement sur cette terre, où, par sa bonne conduite et son travail assidu, il était devenu contre-maître. D'abord il essaya de recruter quelques travailleurs libres, mais ne pouvant fixer leur humeur vagabonde, il entreprit presque seul, aidé de sa femme, courageuse négresse, de cultiver quelques parties de l'habitation, et surtout d'en prévenir la ruine. Cette propriété, située dans les basses terres, exposée deux fois par mois à l'invasion des hautes marées, n'était protégée que par des digues qui demandaient un continuel entretien. C'est là que Paul dirigea ses efforts. Non seulement il travaillait le jour à fortifier les digues; mais à chaque quinzaine, il passait deux ou trois nuits le long du rivage, surveillant les désordres causés par la mer, et les réparant à propos.

Pendant trente-deux mois cette vigilance arrêta le danger ; mais en mars 1851, à la grande marée d'équinoxe, faute de bras pour fermer les brèches qui s'ouvraient de toutes parts, les digues furent emportées, et cette habitation, naguère si belle, devint un grand lac d'eau salée. Paul travaillait à réparer le désastre, lorsqu'il apprit avec surprise que sa noble conduite excitait à Cayenne l'admiration générale, que le gouverneur venait de lui décerner un prix comme au plus méritant travailleur de la colonie, et qu'à ce prix était attaché, en vertu du décret d'émancipation, le droit de faire élever un de ses fils, comme boursier, dans un collège. Aussitôt la pensée lui vint de faire porter cette faveur, non sur son propre enfant, mais sur le fils de celle qu'il appelait encore sa maîtresse et que depuis trois ans, il servait sans salaire. Ce n'est pas tout : connaissant la détresse de cette famille, il demanda que le trousseau du jeune élève fut payé avec les six cents francs auxquels lui donnait droit le prix qu'il avait obtenu. Faire un si noble usage de cette récompense, c'était s'en montrer deux fois digne.

Aussi l'Académie française, sur les instances du gouverneur et de toutes les autorités de la Guyane, décerne-t-elle un prix nouveau au lauréat de la colonie. Ce n'est pas seulement pour nos possession d'outre-mer qu'il est utile et opportun d'honorer de tels actes, l'exemple en est bon partout. Cet affranchi de la veille a trouvé dans son cœur une science que n'apprennent pas toujours ceux-là même qui ont reçu de leurs pères le noble don de la liberté. Il a compris qu'en l'émancipant, on ne l'exemptait point d'être fidèle, laborieux, reconnaissant. Il n'est sorti de la servitude que pour s'élever au devoir.